Giorgio De Marchis, Visioni, in 23. Bienal Internacional São Paulo (cat.), Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo 2/3

Giorgio De Marchis, Visions, in 23. Bienal Internacional São Paulo (Kat.), Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo 2/3

Die Unmittelbarkeit der Geste des Aufbrechens der Oberfläche schien der Unmittelbarkeit des Denkens zu entsprechen. Fontanas Werk, dessen jugendliche Vorläufer im Bereich des Futurismus nicht vergessen werden sollten, war ein wichtiger Beitrag zu jenem Konzeptualismus und Experimentalismus, der die italienische und europäische Kunst mehr als drei Jahrzehnte lang beherrschte, trotz anachronistischer Wiederkäuer, die von einer dyspeptischen Kritik bevorzugt wurden. Dass sie in Italien bemerkenswerte Früchte getragen haben, scheint mir eine Tatsache zu sein, die auf einer sehr alten Tradition beruht, wenn schon Leonardo, in dessen Denken wissenschaftliche und künstlerische Spekulationen nebeneinander existierten, behauptete: "Malerei ist eine geistige Sache".

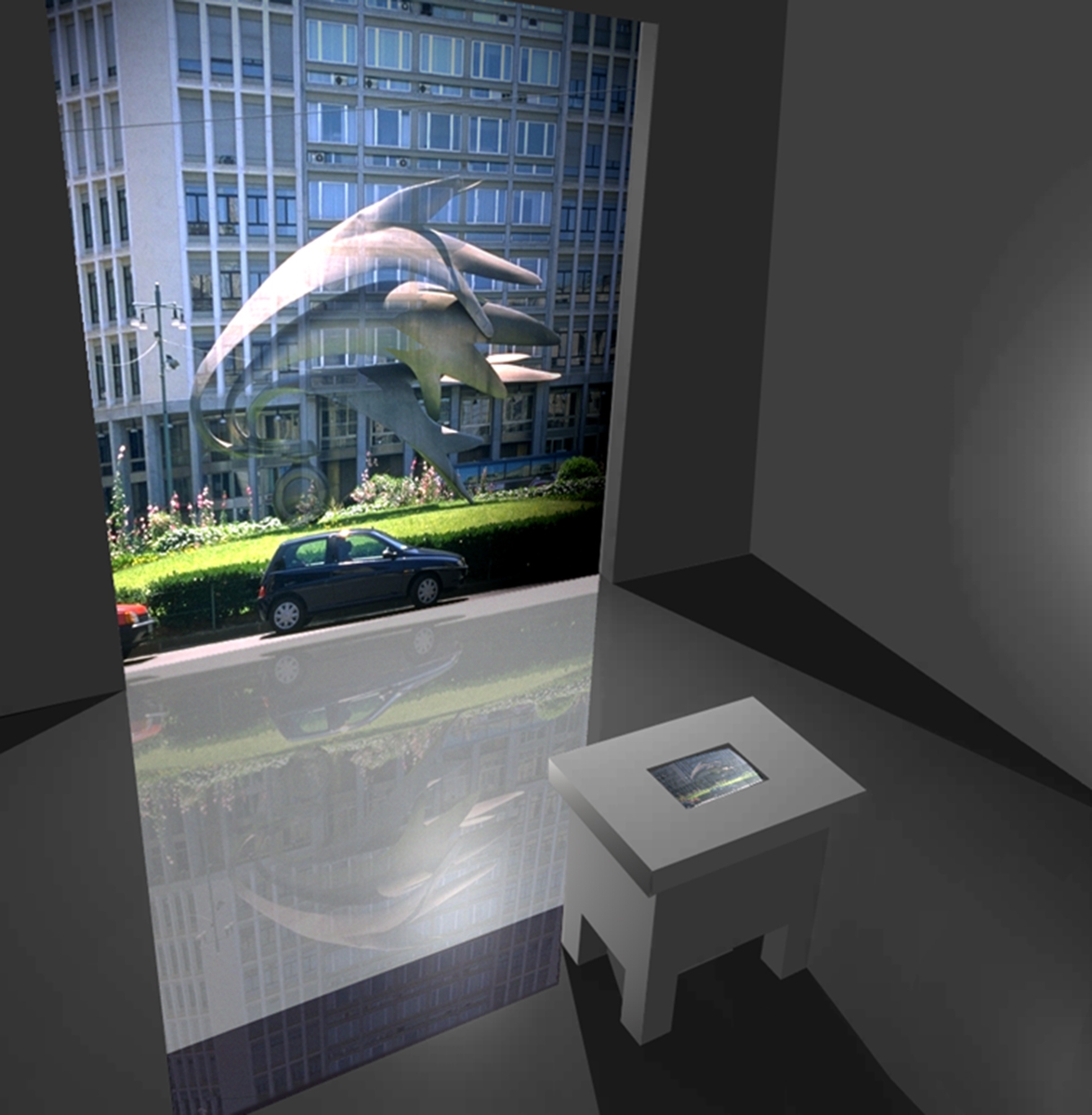

In die Längswände desselben Raums sind acht weitere Computerbildschirme eingelassen, vier auf jeder Seite, auf denen statische Bilder alltäglicher städtischer Szenarien zu sehen sind, die aus dem Videomaterial auf dem Eingangstisch isoliert wurden. Alle Bilder, sowohl die der Videoprojektionen als auch die statischen Bilder, sind mit der Aufnahme der Geräusche der Orte zum Zeitpunkt der Dreharbeiten verbunden. Diese doppelte Serie statischer Bilder gleicht einer Ausstellung von Fotografien. Aber an bestimmten Stellen jedes Bildes, die durch ein leichtes Flimmern wahrgenommen werden, kann der Besucher, wenn er will oder von Neugierde gepackt wird, eingreifen, indem er seine Hand darauf legt, sie berührt, mit dem Ergebnis, dass einige Elemente des Bildes ausgelöscht werden oder besser gesagt verschwinden, ohne dass eine Spur oder eine Lücke zurückbleibt: ein Denkmal, ein architektonisches Objekt, eine städtische Einrichtung. Das Bild wird durch die Subtraktion verändert, aber nicht verkleinert, sondern erhält einen neuen Sinn, und das ist die "Vision", von der im Titel die Rede ist. Das Löschen dessen, was wir nicht wollen, die Veränderung des alltäglichen Szenarios in seinen Bestandteilen, ermöglicht es uns, uns ein anders geartetes Szenario vorzustellen.

Der Computer als Instrument der Visionen: berührt und entmaterialisiert.

Wenn man bedenkt, dass Cavenago in Mailand lebt, in Mailand arbeitet und sich in Mailand auf Straßen und Plätzen bewegt, die in den letzten dreißig Jahren durch die hässlichsten und nutzlosesten Stadtmöbel verunstaltet wurden, ist es leicht zu verstehen, wie diese Entmaterialisierung des Computers ihm den Vorwand bietet, sich ein neues und "leichteres" Alltagsszenario vorzustellen und zu vermitteln: eben eine "Vision".

Umberto Cavenago, den wir ausgewählt haben, um Italien auf der Biennale 1996 zu vertreten, ist ein Künstler der neuen italienischen Generation, ein diplomierter Architekt, der sich schnell international als Bildhauer etabliert hat. Aber er ist auch ein Computerliebhaber, über den er alles weiß und mit dem er alles macht.

Das eigens für die Biennale von São Paulo geschaffene Werk trägt den Titel Visions und ist mit einem Satz von William Blake untertitelt: "Alle Menschen sind fähig zu träumen und Visionen zu haben". Es besteht aus einem undurchsichtigen, begehbaren Raum, an dessen Eingang ein Tisch steht, der den Ort des Denkens und Entwerfens repräsentiert und auf dessen horizontaler, flacher Oberfläche sich ein Computerbildschirm befindet, der den Platz einnimmt, auf den man ein Blatt Papier zum Schreiben oder Zeichnen legen würde. Auf dem Bildschirm erscheint ein zusammengesetztes Bild, d.h. eine Reihe von Bildern in der Größe von Briefmarken, bei denen es sich um die Anfangsbilder von Videoaufnahmen handelt, die Cavenago selbst unter den Bedingungen der Mobilität und des Wandels an verschiedenen Orten und bei verschiedenen persönlichen Anlässen gemacht hat und die er als Abfolge von Fragmenten ohne Bearbeitung hinterlassen hat. Die gleichen Bilder erscheinen vergrößert auf einer großen Leinwand an der gegenüberliegenden Wand. Indem der Besucher seine Hand auflegt, d.h. das eine oder andere Bild auf der Tischplatte berührt, setzt er die Projektion des entsprechenden Videos in Gang, das ebenfalls vergrößert auf der vorderen Leinwand erscheint. Was der einzelne Besucher mit der privaten Geste seiner Aktion auf dem Tisch in Gang setzt, wird auf diese Weise für die anderen Besucher in der Projektion auf der großen Leinwand im Hintergrund öffentlich. Cavenagos Veranstaltungsorte werden nach Belieben mit Besuchern bevölkert.

Social

Contatti

umberto@cavenago.info