Geometria del desiderio

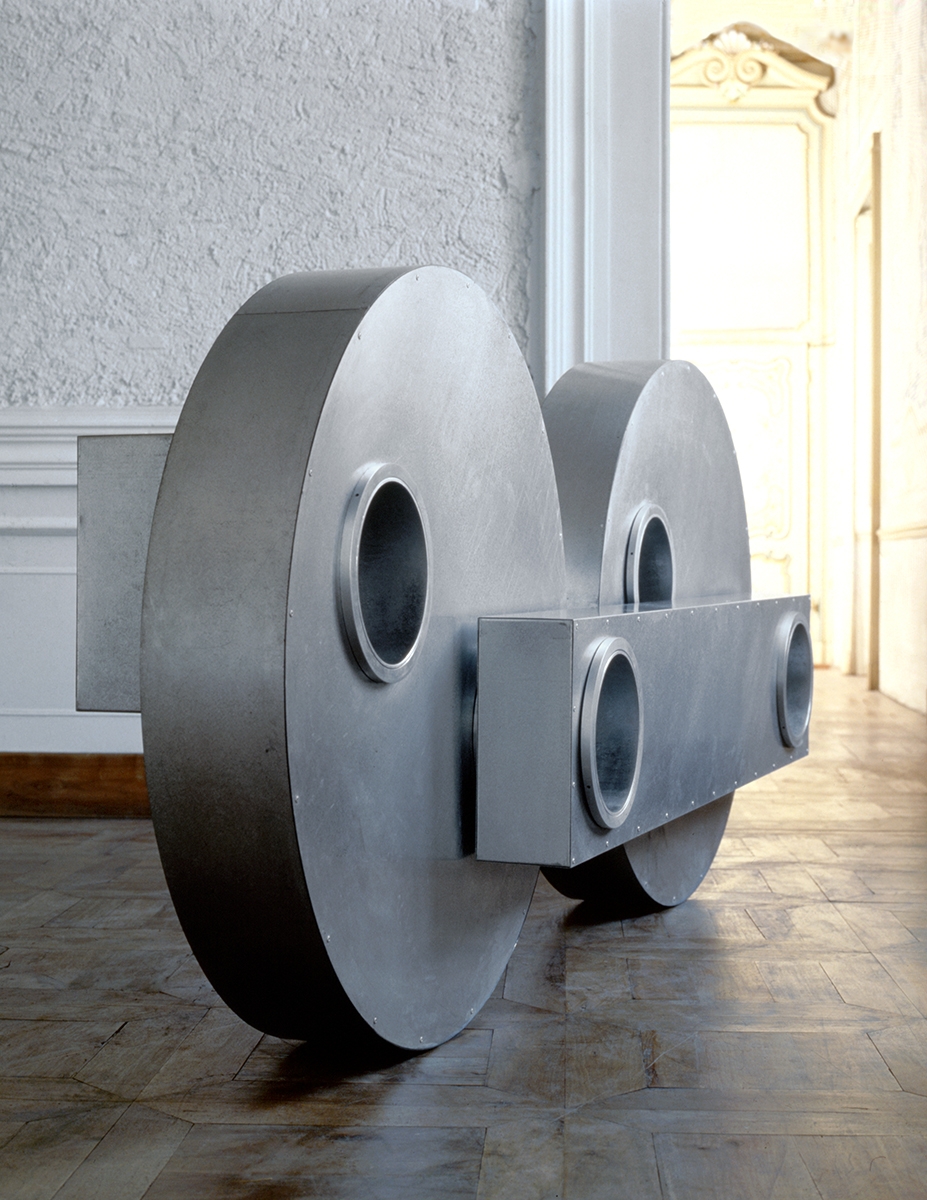

Voglia di treno, realizzata nel 1989, si colloca in una fase cruciale della carriera di Umberto Cavenago, quando l’artista, dopo le prime esperienze espositive tra Torino e Milano, stava consolidando un linguaggio autonomo capace di emancipare la scultura dal piedistallo tradizionale. L’opera fu presentata in contesti significativi, come la Galleria Franz Paludato a Torino e negli spazi del Castello di Rivara, e si inserisce in un momento di progressivo riconoscimento internazionale, culminato con la partecipazione alla Biennale di Venezia del 1990.

Sul piano concettuale, il lavoro interroga il mito del progresso attraverso una sintesi formale che riduce il treno a vapore – icona ottocentesca di velocità, connessione e modernità – a una struttura minima, evocativa ma priva di funzione diretta. Questa sottrazione non è negazione, ma dispositivo critico: il ritmo implicito delle bielle e delle ruote diventa allusione più che meccanica, allegoria più che tecnica. Nell’Italia della fine degli anni Ottanta, sospesa tra accelerazioni economiche e contraddizioni sociali, Voglia di treno mette in luce l’ambiguità delle narrazioni di sviluppo, aprendo un terreno che troverà eco in opere successive come Un milione di posti di lavoro (1994), dove l’ironia diventa strumento di critica sociale. Il titolo, con la sua leggerezza ironica, suggerisce una tensione collettiva verso il movimento e il cambiamento, ma ne registra al contempo la difficoltà, il ritardo, la sospensione.

Come esempio di ricerca, Voglia di treno mostra la capacità di Cavenago di trasformare la memoria collettiva di un oggetto quotidiano in un dispositivo poetico e critico. Non è il treno a vapore che prometteva progresso, né un giocattolo che riduce l’oggetto a pura simulazione: è piuttosto un segnale, un indizio, una “voglia” che si manifesta nella materia e nello spazio. La scultura diventa così un luogo di interrogazione: sul rapporto tra tecnologia e desiderio, tra movimento e stasi, tra promessa e ironia.

Social

Contatti

umberto@cavenago.info